المواضيع الأكثر قراءة

- رئيس الوزراء القطري: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تمر بمرحلة حساسة

- لازاريني يشرح لمجلس الامن التحديات التي تواجه الأونروا

- الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "الأونروا" أو استبدالها

- الأميرة وجدان تفتتح المؤتمر الدولي للجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية

- راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم

- الأردنية تقرر عقد انتخابات اتحاد طلبتها في أيار

- طقس العرب ينبه من ارتفاع نسب الغبار بالأردن الخميس

- انطلاق مهرجان »بالعربي« الأول في متحف الأطفال

- رواية الجزيرة تحت البحر.. عندما ينتصر المقهورون ويكتبون التاريخ

- لماذا يتزوجون في الأردن؟!

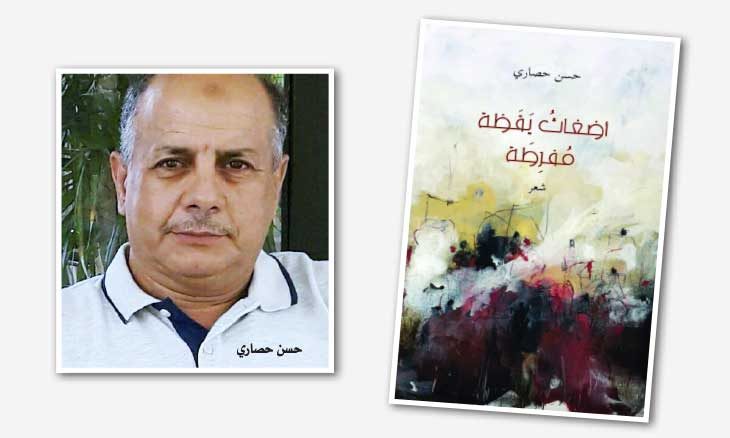

«أضغاث يقظة مفرطة» لحسن حصاري: بحثا عن صور أخرى للذات في الكتابة والتجربة

القدس العربي-ابراهيم الحجري

إن الصرخة التي تنطلق بعد تأن طويل، لا يمكن إلا أن تكون قوية. كذاك كانت صرخة الشاعر حسن حصاري في ديوانه الأول «أضغاث يقظة مفرطة»، بعد حوالي ثلاثة عقود عن كتابة أول قصيدة له. لقد سعى إلى تضمين قصيدته كل حمولاته الفكرية والشعورية، مختصرا الأزمنة، والبياضات واللغات، ما جعل كل سطر أو فجوة أو مقولة تحمل في ذاتها، زخما من المعاني المتراكبة والمتضامنة والمتطابقة، حتى إن بدت في الظاهر، ميسرة، مستساغة، في متناول كل القراء، ذاك أن القصيدة لديه، لا تعبر بالمبسط من القول، بل بالمركب، والمسترسل، إذ كلما أعاد المتلقي قراءة النص، تراءت له خيالات وأطياف معانٍ لم يدركها في أول قراءة، وهنا تكمن شاعرية الاختيار وجمالية الصنع.

وينسجم هذا التوجه في الكتابة مع متطلبات الشعرية الجديدة، التي ما تنفك تبحث لها عن سبل تخرجها من التكرارية والاجترار والقوالب المعتادة الجاهزة، فلم تعد القصيدة استيحاء تخييليا صرفا، بل صارت، في الأدبيات الشعرية المستحدثة، أشبه ما تكون بالمعمار الفني، الذي يحرص صاحبه على تهذيبه، وتجويده باستمرار. وقد تصادف ذلك، مع الإحساس الهجاسي، الذي يستضمره حسن حصاري حول كتاباته وإبداعاته، كونها أعمالا رهن الولادة، وكأنها إرهاصات متصلة في مخاض لا ينتهي.

لذلك، جاء العنوان منسجما مع ما سبقت الإشارة إليه، فالذات الشاعرة في لحظتها الحساسة مكتملة الشعور، مفرطة اليقظة، في منتهى وعيها، ليست بتجربة الكتابة، وعناصرها، وترهيناتها، وحسب، بل كذلك، بحدة انتمائها إلى زمن آخر، وحساسيات شعرية أخرى، وقلق فكري مغاير، ونسق كوني متداخل ومركب؛ يستدعي فنا شعريا مختلفا، في قوته بساطة، وفي نثريته شعرية، وفي شعريته سردية، وفي لسانيته تصوير، وفي هندسته تجريب، وفي رسالته تطريز للمعاني، ومخاتلة للمباشرة والسطحية.

تتخفى كل هذه العناصر خلف أضغاث أحلام في يقظة حادة، لا إغفاءة تفرق بين مددها وأمدائها، ولا تبتعد اللوحة التشكيلية التي تزين وجه الغلاف (لوحة للفنان عبد الله الديباجي)، عن إضاءة هذا الاختيار، سواء كانت بوعي أو بغير وعي، وسواء كانت باختيار من الكاتب أو من الناشر، المتجسّد في القلق الباذخ الذي يلوحُ في عمق الأيقونة، أشباحا وأطيافا بشرية تضيع ملامحها وسط الزحام، وتداخل الألوان (الأحمر الدموي، الأسود الكربوني، الأصفر الشمسي، والأبيض الثلجي)، كلما انحدرنا بنظرنا إلى أسفل اللوحة، اشتدت العتمة في القاع، وكلما صعدنا إلى الأعلى، تدرجنا في الألوان المفتوحة، وكأن لوحة الديباجي نفسها تبحث عن معانيها الغامضة، وسط القصائد التسع والخمسين التي تؤثث الديوان الشعريّ. هذا الولع بتدليل القصيدة، ومنحها وقتها الكافي كي تستقيم، وتخرج من مخاضها بهدوء، وهذا الشغف برعايتها، من قبل الشاعر، وحرصه عليها كما لو كان من فئة (عبيد الشعر) الذين يخصون قصائدهم بحول من الحضانة والاهتمام، توازي عنده درجة الاهتمام بالمولود وحضانته، وتجذره في القلب والدم والشرايين، وانبثاقه الصوفيّ من كيان الذات في كامل إشراقتها، مخضلا بالحب، وكل المشاعر الإيجابية، حيث تصير القصائد معادلة لأفراد الأسرة، أو العكس، كما ينص على ذلك الإهداء المرفق.

ومثلما تستفتح اللوحة أفق الديوان على سحابة قلق، فإن قصيدة ظهر الغلاف (القفل) تنهيه بانفتاح مشرع على الداخل، مضاء بنور القلب، وإشراقة أمل ينبثق شعاعه من روح الإبداع الوهاجة، فإذا كان الواقع بتناقضاته، وقيمه الساقطة، وأبعاده المزيفة، يجثم على الروح، مكبّلا طاقاتها الإيجابية، فإنّ غرفة داخلية بلا جدران تومض في الروح (روح الشاعر أو روح الإنسان)، مانحة إياها فرصة الهرب من الجحيم، ومن النفق المظلم الذي تقحمه فيه إكراهات الواقع وبشاعاته، من خلال وميض يتشكل من جوانية الذات، في صورة كلمات ومجازات وأيقونات ورموز تقترح معاني ودلالات مناقضة لما يعج به المحيط الثقافي والاجتماعي، وكأنها بذلك، تعمل على مجابهة القبح بجمال ما تبعثه الروح من أنفاس، وما تصممه من خيالات تنفّس عن الذات، وتهبُها فرصة السفر خارج الدائرة السجنية المفروضة. يقول الشاعر:

«الغرفة مقبرة/ محكمة تفاصيل البقاء الأزلي/ في زواياها الأربع/ تدور على شفا السؤال المسكون/ بفورة النور والنار/ وأدور على نفسي/ أدور…/ لعل ما يوقظ حواسي/ نافذة/ لغرفة بداخلي/ بلا جدران».

ليس النص قبل النشر كالنص بعده، فالديوان قبل أن يدخل المطبعة، يكون مجموعة من القصائد المتباعدة زمنيا ومكانيا، ومختلفة الموضوعات والقضايا المطروقة، وتمثل بالنسبة للشاعر، حالة وجدانية محددة، راسخة في خياله، لكنها بعد أن تلتئم داخل المجموع، وتجتمع بين دفتي كتاب، يصير لها بعد آخر، وطعم آخر، وتتبدّل نظرة الشاعر إليها وتصير، بالقوة، محرّكا لحوافز شتى لديه، غير تلك الحوافز الأولية التي صادقت مرحلة الكتابة/ الولادة والمخاض، وكأنّ العملية الإبداعية تتكرر، وتتكرر معها لحظة الولادة، إذن، فالنص الجديد نصّ مختلف في نظرة الشاعر، ونظرة القراء معا، حيث تصير له دلالة وشكل مغايران، وعلينا أن نقرأه في حلته الجديدة، وهويته الراهنة.

لقد نوع الشاعر في هندسته الكتابية، بين نماذج متعددة، منها: الحلزوني، والمكعب، ونصف الدائري، والمخروطي، والمثلث، والمربع، والخطي، والأفقي، وغيرها من الأشكال التي تبرر الحاجة النفسية والإيقاعية والشعورية.

شكل الشكل:

للشكل شكله، كما أن للشّكل معناه الذي تؤازره، بالضّرورة، دلالة المضمون، حيث إنّ مساحة المداد في كل نص، تختلف من عنوان لآخر، تبعا لطبيعة الكثافة النصية، وحجم القصيدة، وشكل انبصامها على الورق، وهندسة توزيع الأسطر على البياض (هندسة الفضاء النصي)، وكثرة العناوين الفرعية، كل ذلك يجعل شكل الكتابة عملا موازيا، يسهم بقسط كبير في تشكل المعنى، ورسوخه لدى القارئ، ويعمق منظورا بصريا ما لدى المتفقد والمتتبع، فلا يبقى له أدنى شك، بكون دلالة خفية ما، تتستر وراء هذا الشكل أو ذاك. لقد نوع الشاعر في هندسته الكتابية، بين نماذج متعددة، منها: الحلزوني، والمكعب، ونصف الدائري، والمخروطي، والمثلث، والمربع، والخطي، والأفقي، وغيرها من الأشكال التي تبرر الحاجة النفسية والإيقاعية والشعورية، إذا ما استحضرنا المتوازيات النصية، وإذا ما استدعينا أهمية الجانب البصري في بناء المعنى، ومخاطبة العين، وإذا ما وضعنا نصب أعيننا، دلالة الأشكال البصرية، فالسند البصري يلعب على نفسيتيْ الباث والمتلقي معا، خاصة حينما يتشاكل والصور التي ترتاح لها النفس: شكل كأس، شكل جرة، شكل لوحة، شكل جسد أنثوي، شكل وجه، شكل فرس، شكل مزهرية، شكل طست… وهذا يتساوق مع الوعي الضمني للشاعر الحداثي بأهمية استدعاء البعد التشكيليّ في الكتابة، انبثاقا عن الولع الذي باتت تخلقه الصور المتراكمة في خيال الناس، فهو يربط بين دلالة موضوعاته، والأشكال والقوالب التي يصبّ فيها سيولته المضمونية بالتّوازي، بالفعل القوة الإقناعية للأسناد البصرية في زمننا الإلكترونيّ.

هذا التنويع في التشكيل البصريّ ينسجم والإيقاعات النفسية والموسيقية الهارمونية للتدفق الشعوري في النّصوص بوعي مسبق، ولا يأتي عبثا، فالقياسات والمساحات الفاصلة بين البياض والسواد، وتنوع شكل الخطوط بين العناوين والنصوص واختلافها على مستوى الحجم، والتمظهر، ومراوحتها بين الطول والقصر، كلها اختيارات مفكر فيها من لدن الشاعر، خاصة إذا ما استحضرنا مزاوجة الشاعر حسن حصاري، بين الممارسة الإبداعية الكتابية، والولع بالرسم، ومزاولة النشاط الموسيقي، ووعيه الشديد بخصوصيات كل فن من الفنون التي ينشغل بها، وآفاق الاشتراك والتداخل في ما بينها.

شكل الدلالة

تبدأ الدلالة منذ إرساء أول لبنة من الشكل، ذاك أن الشكل ينبثق عن نية بث رسالة أو قضية ما، وصبها في قالب شعري، بينما هما لا يختلفان في ذهن الباث، فهما شيئان متلازمان، كل منهما ينفخ في روح الآخر، بأسلوب محايث، وإذا ما بدا للقارئ، أي اختلاف على مستوى الاتساق بينهما، فإن ذاك حصل إبان عملية التلقي، ولم يحصل إبان عملية الإرساء. إن استخدام ضمير «الأنا» بتساوق مع محكي القصيدة، يكشف بعمق أن الكتابة تنطلق من أصول الذات، ومن هويتها، ومن قلقها الأنطولوجي، ومن مساحات ضيق كاسح يجتاح هذه الأنا، بحثا عن أفق، تشكل الكتابة تجسيرا نحو هاويته المضللة، بمعنى أن محكيّ الذات، في بعده الجواني المفرد، يهيمن على مجموع القصائد، فتند الشكاوى بين فجوات النص أشبه ما يكون بالصرخات، كل مفردة أو صورة أو عبارة إنما هي جرح فرديّ، سرعان ما يتحول إلى ألم جمعيّ، فبقدر ما ينظر الشاعر في أعماقه، متفرّسا ما بها من ثقوب، فهو أيضا، يجوز، من خلال مراياها المتشققة، نحو أحزان الآخرين وجراحهم، متهجيّا خرائط البؤس في جباههم وحركاتهم، وملامحهم. ولعلّ هذا ما نستشفه من خلال لعبة الضمائر المتقابلة والمتطابقة في آن، في مثل قول الشاعر،

«لست أنا…/ ذاك الذي في الطرف الآخر/ من حائط النسيان/ يشبهني هو/ إلى حد الفناء/ لكن/ لست الوحيد/ من يحمل مثله/ قلبا من زبد البحر/ وقد يكون هو أنا/ أو نحن معا/ نتبادل الأدوار». غير أن أهمّ ما يندّ عن القصائد من معان متشكلة، هو مقولات الضجر والمعاناة والقلق بسبب غياب طمأنينة تحرس اليقين، وتحصّن القيم الإنسانية الجميلة، خاصّة، وهو يرى، انحدار الذوق أمام عينيه، وانكسار الثوابت، وتهدم سواري المعنى، وتفاقم وضعية الذات الإنسانية، بصيغتي الإفراد والجمع، فلم يعد من سبيل للذات القلقة، سوى اللوذ بما تجيده من مواهب، وما تقدر على صنعه من غرف السعادة الجوانية، عبر الاستمتاع بالفنّ، موسيقى كان، أو شعرا، أو رسما… كما هو الشأن في هذا المقطع، يقول الشاعر: «وأنا المرتحل بكل سكون خيباتي/ إلى حيث تتوهج/ نوتات الصقيع المترسب/ في مفاصل إيقاعات الحسرة/ لأرقص من جديد/ رقص الأفاعي الجائعة/ فدعيني أيتها القيثارة/ دعيني/ أعلو وحيدا/ برقصتي المتمردة/ فوق جماجم الموتى/ الجامدة هنا/ وهناك، وغيره من المقاطع الدالة على الهروب إلى عالم النغم من تفاصيل واقع مزيف، بدون أن نعدم وجود ما يحيل على الكتابة داخل الكتابة، من خلال إنصات الشاعر لنبضات الحروف، وتشكل المعاني حجرا حجرا، يقول: «أنا ونفسي/ لنفسي/ معا نرسم سر غفو كلمات/ مختزلة للموت/ معا تعاتبنا قصائد/ لم نكتبها بعد/ لحرف الصوت/ فلك إن صمت/ كل الصمت/ ولي إن نطقت/ كل الكلام». ويبدو لوذ الشاعر بالعوالم التشكيل والرسم والحروفية، متجليا في قصيدة «ألوان منكسرة» و»رغبات فارغة» تحديدا، حيث يكتب الشاعر سيرة اللون وعنائه بالمداد والكلمات، يقول: «مثل رسام مبتدئ/ كثيرا ما أمزج عواطفي بالماء/…/ أرسم على ورق الزيزفون الخشن/ لتظل اللوحة معلقة طويلا/ من قفاها». وكأن الشاعر بذلك، يتعقب ظلال ذاته الهائمة خلف الألوان، والظلال، والإشراقات، والخطوط الملتبسة، والوجوه الكالحة بين المنحنيات والسراب، باحثا لها عن صورة لا يدركها، صورة الخيال الذي يسكنه منها، ويتأرجح منقسما بين ميولاته، وانحيازاته الفنية والسلوكية، فهناك يكمن الأمل، ومن هناك ينبثق الشعاع.

وإذا كان الموت يجد له نصيبا بين طيّات المعنى، بشقّيه الفيزيقيّ والمعنويّ، وبدلالاته الرّمزية المتفاوتة الوقع على الفرد والمجتمع، فإن الكتابة، بوصفها ممارسة إنسانية، تسعى، في ما تسعى إليه، إلى التّصدي لهذه الانعكاسات، وكأنها تدوين لعمر آخر، وحياة أخرى لا تفنى، وإن تعلق حضورها بالكلمات، والمشاعر والأثر الرمزي، يقول الشاعر: «فها الموت البارد في كل مكان/ يوزع/ رعبه على القلوب/ والقلوب الحية/ تحيا بالموت/ إن كان مقبلا بالحياة». هو موت متعدد، يأتي على القيم مثلما الأفراد، والأفكار والمعاني، تساهم فيه الآجال المكتوبة، كما تسهم فيه بقسط وفير، السلط المتعددة التي تحيط بالفرد ومجتمعه، فتمنع عنهما الارتقاء المنشود، والانطلاق المأمول.

٭ ناقد وروائي مغربي